无人机直播延迟“黑洞”探秘:从RTMP的累积延迟到WHIP的实时新生

引言

在当今的无人机应用中,高清视频的实时图传是核心能力。无论是电力巡检、应急消防还是安防监控,我们都期望在后方指挥中心的大屏幕上,看到无人机“指哪打哪”的实时画面。我们团队近期在使用大疆无人机(DJI Drone)对接自建的WVP视频平台(基于强大的开源流媒体服务ZLMediaKit)时,就遇到了一个棘手的问题:直播延迟。

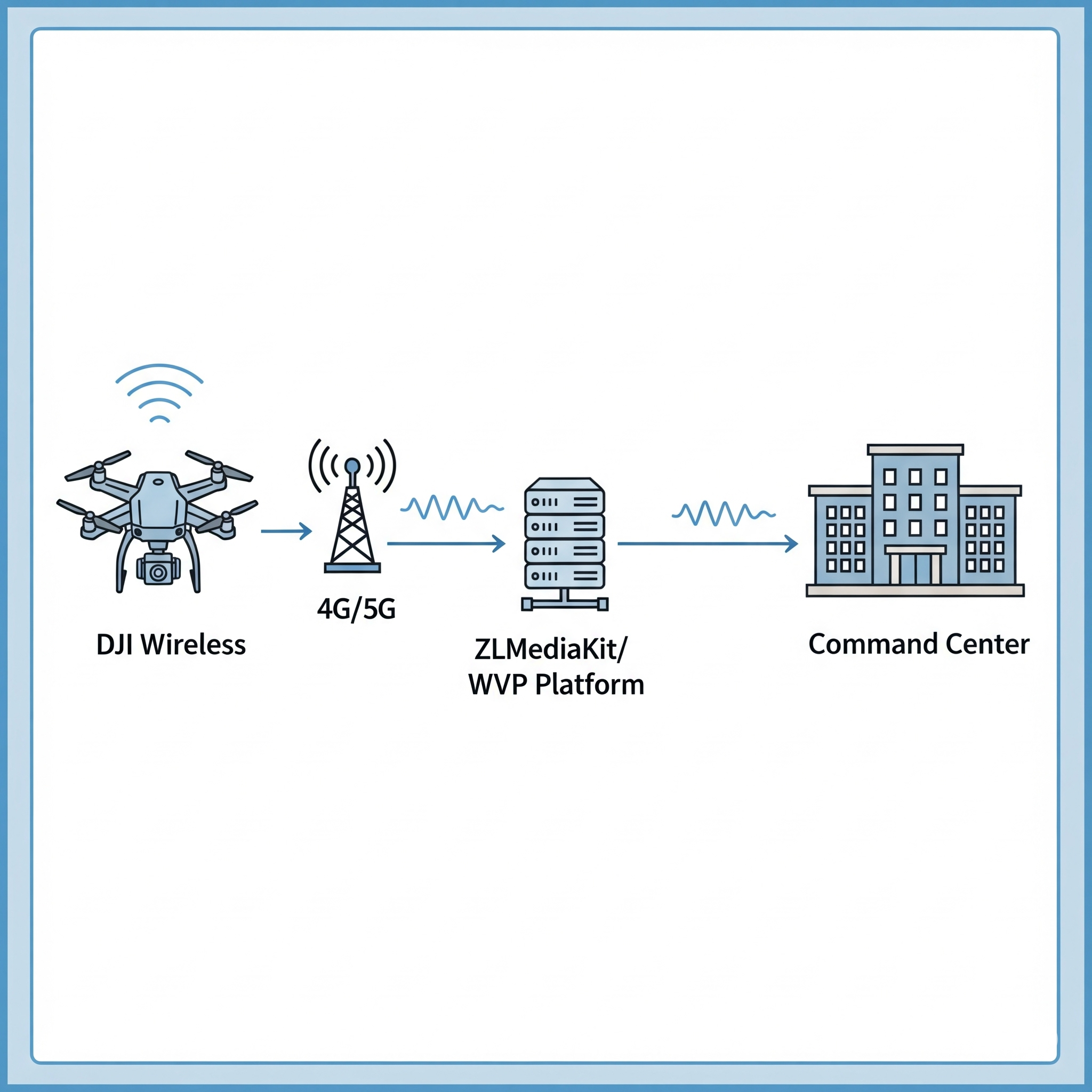

我们的架构很简单:大疆无人机通过机载的4G/5G模块,使用标准的RTMP协议将视频流推送到WVP平台。然而,一个“延迟黑洞”悄然出现,几乎让整个实时监控系统瘫痪。

(示意图:大疆无人机 -> 4G/5G网络 -> ZLMediaKit/WVP平台 -> 指挥中心)

本文将复盘这次从问题发生到最终解决的全过程,深入剖析RTMP在不稳定网络下的“原罪”,并阐述为何拥抱新的WHIP协议才是走向真·实时的未来。

一、问题的发生:延迟的“滚雪球”效应

测试初期,在信号良好的办公区,无人机推流的RTMP画面清晰流畅,延迟也尚可接受。但当我们将场景切换到真实的作业环境——郊野山区时,问题暴露无遗。

具体现象是:

- 无人机飞入一个4G信号稍弱的区域,直播画面开始出现短暂卡顿。

- 当无人机飞出该区域,网络信号恢复后,我们预期的画面恢复流畅并没有出现。

- 取而代之的,是画面开始以一种“快进”的方式播放之前卡顿和积压的内容。延迟从最初的几秒,迅速累积到几十秒,甚至一两分钟。

指挥中心看到的画面,已经是几分钟前无人机飞过的位置。这种“累积延迟”让实时指挥变成了“看历史录像”,对于需要即时决策的业务场景是致命的。我们仿佛掉进了一个延迟不断增加、永不恢复的“黑洞”。

二、深度分析:为何RTMP会陷入延迟“黑洞”?

“累积延迟”的罪魁祸首,并非无人机,也非ZLMediaKit,而是RTMP协议所依赖的——TCP传输协议。

TCP的设计哲学是 “可靠性至上”。它就像一位一丝不苟、甚至有些偏执的快递员,立下军令状:必须保证每一个包裹(数据包),都按原始顺序、完好无损地送到收件人手中。

为了实现这一目标,TCP设计了两个关键机制:

- 丢包重传: 快递员在路上丢了个包裹(网络丢包),他不会继续派送下一个,而是会停下来,打电话回仓库(发送端),要求重新发一个一模一样的包裹。这个“沟通-重发”的过程本身就需要时间。

- 队头阻塞 (Head-of-line Blocking): 在等待丢失的包裹被重新送达期间,后面所有的包裹,即使已经到达了本地的派送点(接收端缓冲区),也必须排队等着,直到那个丢失的包裹被找到。

现在,让我们把这个模型套用到无人机直播上:

无人机在空中通过4G/5G网络推流,这种无线移动网络环境天生就不稳定,信号波动和瞬时丢包是家常便饭。

- 一旦发生丢包,TCP的重传机制启动,开始等待。

- 等待期间,无人机的摄像头和编码器可没闲着,它们还在源源不断地生成新的视频数据。

- 这些新数据被TCP接收后,因为要等待前面的“旧债”还清,只能在ZLMediaKit服务器的接收缓冲区里不断堆积。

网络越差,丢包越多,等待和堆积就越严重。这就形成了延迟“滚雪球”的恶性循环。即使后来网络恢复了,服务器也必须先把缓冲区里堆积如山的“旧数据”按顺序处理完,才能播放最新的画面。

三:“优化”的误区:调整Buffer为何治标不治本?

在遇到“累积延迟”后,我们的第一反应几乎是教科书式的:调整缓冲区(Buffer)。直觉告诉我们,既然数据堆积了,那就把缓冲区改小,不让它堆积不就行了吗?于是我们分别在播放端和推流端进行了尝试。

1. 清空播放端缓存

让播放端不等了,来一个包就播一个,是不是就行了?我们先尝试将播放器的Jitter Buffer(抖动缓冲)设置得几乎为零。

-

我们的设想: 播放器不再“积攒”视频数据,从而消除因为缓存带来的延迟。

-

实际结果:一场灾难。

- Jitter Buffer的核心作用: 播放端缓存的真正使命,不是为了累积延迟,恰恰相反,是为了“对抗网络抖动”,保证画面的流畅播放。它会预先缓存几秒钟的数据,像一个小蓄水池。当网络发生短暂波动,某个数据包迟到了,播放器可以先从这个“蓄水池”里取水播放,从而让观众感觉不到网络的抖动。

- 零缓存的后果: 把这个“蓄水池”抽干后,任何微小的网络抖动、一个数据包哪怕零点几秒的延迟,都会让播放器瞬间“断水”。它没有数据可播,只能停下来等下一个数据包的到来。

- 观众看到的现象: 频繁的画面卡顿、冻结、转圈加载。原本“高延迟但还算流畅”的体验,瞬间变成了“高延迟且卡顿无比”的“PPT式播放”。

- 效果总结: 这个操作,就像是嫌一个病人走路慢(高延迟),干脆打断了他的腿(去掉缓存),让他一瘸一拐地跳着走(频繁卡顿)。这不仅没有解决根本问题,反而极大地破坏了最基本的观看体验。

2. 极限压缩推流端缓存

我们又试图将无人机内置推流服务的发送缓冲区设置到尽可能小。

-

我们的设想: 当网络变差,TCP协议栈反馈说“发不出去”时,由于推流端的缓冲区很小,新生成的视频帧就会因为无处存放而被丢弃。这样一来,就不会有新的数据进入拥堵的“队列”,从而阻止延迟的进一步累积。

-

实际结果: 这一招确实在一定程度上缓解了延迟的无限累积。当网络恢复时,延迟不会像之前那样夸张到分钟级。但是,它带来了新的问题,并且远未达到我们想要的实时效果:

- 无法清偿“历史旧债”: 丢弃新数据帧,只是阻止了“债务”继续增加。但那些已经被TCP接管、正在网络中苦苦等待重传的数据包,它们的延迟是无法被消除的。我们看到的画面依然是滞后的,只是滞后的时间被控制在了一个相对固定的范围内。

- 推流端性能风险: 这种强制的丢帧行为,本质上是在应用层“对抗”TCP的可靠性机制。如果处理不当,可能会反过来阻塞编码器,导致推流源头本身就出现画面采集卡顿,甚至推流中断。

- 效果总结: 这相当于给一个不断漏水的管道打上了一个“减压阀”。水流(延迟)不再无限增大,但管道本身漏水(根本性的TCP重传问题)的事实没有改变。这是一种有效的“妥协”,但绝不是优雅的“解决”。

结论:

经过这两轮尝试,我们深刻地认识到,想在RTMP(TCP)的框架内,通过简单地调整Buffer来“根治”累积延迟,是一种技术上的“幻想”。延迟的根源深植于TCP协议“可靠性优先”的设计基因中。任何试图在应用层挑战这一点的“小聪明”,最终都只能是收效甚微的“补丁”,甚至可能带来更糟的副作用。这也促使我们下定决心,必须从协议层面进行彻底的革新。

结论很明确:只要还在TCP这条路上跑,RTMP的累积延迟问题就无法从根本上解决。我们需要换一条路。

四、柳暗花明:拥抱WHIP,迎接真·实时

幸运的是,大疆在其新的SDK中,除了RTMP,也提供了对 WHIP协议 的支持。而我们使用的ZLMediaKit,同样对WHIP有着优秀的支持。这正是我们的破局之道。

那什么是WHIP?它和WebRTC又是什么关系?

- WebRTC 是一种专为实时通信(Real-Time Communication)设计的技术,它的设计哲学与TCP截然相反,是 “实时性至上”。它主要基于UDP协议。

- UDP 就像一个只管投递、不问结果的快递员。它速度飞快,但包裹可能会丢,也可能不按顺序到达。

- WebRTC的聪明之处在于,它在UDP之上建立了一套智能的控制逻辑(RTP/RTCP协议)。这套逻辑能实时监控网络质量(丢包率、延迟),然后动态地通知发送端:“喂,路况不好,你少发点货(降低码率),或者把不那么重要的货扔掉(主动跳帧)!”

- WHIP (WebRTC-HTTP Ingestion Protocol) 则可以理解为一座标准化的桥梁。它让像大疆无人机这样的推流设备,能通过一个简单的HTTP请求,就与ZLMediaKit这样的媒体服务器“握手成功”,然后建立起一条高效的WebRTC传输通道。

我们立刻切换了方案:在无人机推流设置中,将协议由RTMP改为WHIP,地址指向ZLMediaKit的WHIP接收地址。

效果立竿见影:

延迟被稳定地控制在了亚秒级(通常在500ms以内)。更关键的是,当无人机再次飞入信号不佳的区域时:

- 不再有延迟累积。

- 画面表现为短暂的跳帧或一过性的模糊(码率自适应降低)。

- 一旦信号恢复,画面会瞬间恢复清晰和流畅,始终与无人机的实时视角保持同步。

这种“宁可丢弃部分画面,也要保证实时”的策略,完美地满足了我们对无人机直播的核心诉求。

五、总结与思考

这次从RTMP到WHIP的切换,不仅仅是一次简单的技术升级,更让我们深刻体会到了“选择比努力更重要”的道理。

| 特性 | RTMP (基于TCP) | WHIP (基于WebRTC/UDP) |

|---|---|---|

| 设计哲学 | 可靠性优先 | 实时性优先 |

| 网络波动表现 | 延迟累积,画面越来越不同步 | 跳帧/降码率,始终保持实时 |

| 适用场景 | 电视台等稳定网络环境下的内容分发 | 无人机、户外直播等不稳定网络下的实时互动 |

我们的思考:

- 技术没有绝对的好坏,只有场景的适配。 RTMP作为一个“老将”,在网络稳定的场景(如室内演播厅)依然能胜任。但对于无人机这种典型的移动、弱网应用,它的TCP根基决定了它必然会水土不服。

- 拥抱标准化是趋势。 WHIP协议的出现,为WebRTC的推流(Ingest)提供了一个优雅的、统一的解决方案,打通了设备端和服务端的生态。大疆、ZLMediaKit这样的行业领先者对它的支持,预示着超低延迟直播正在走向标准化和普及化。

- 对直播延迟的认知需要升级。 在过去,我们谈论延迟,可能关心的是3-5秒。但在万物互联、强调实时交互的今天,亚秒级的延迟正在从“加分项”变为“必需品”。

对于所有从事无人机或户外移动直播的同行,如果你们还在被RTMP的累积延迟所困扰,那么,是时候检查一下你的设备和平台,勇敢地拥抱WHIP和WebRTC了。这不仅是一条新的技术路径,更是通往“真·实时”未来的高速公路。